عُزلتُنا بين أسوارِ الجائحةِ وفضاءاتِ المتاحف

كثيرًا ما كانت المتاحف ملجأ الناس من روتين حياتهم اليوميّة وسيرورتها الجافة، إلى حضن الثقافة الدافئ، حيث التراث الإنسانيّ ينتظرهم مبسوط اليدين، واعدًا بكل ما في ثناياه من أصالة وارتباط بالجذور. ولقد كان المُتحف - وسيبقى - حارسًا أمينًا على وعي المجتمعات، ومشاركًا أساسيًّا في الرقيّ بها وتطويرها. واليوم تجد متاحف العالم نفسها أمام تحديات كبيرة، فرضتها الجائحة التي ألقت بظلالها على كل جوانب الحياة الإنسانيّة، وليس الجانب الثقافيّ أقلها أهميّة، ونجد نحن أنفسنا أمام تساؤلات ترقى في أهميتها إلى أن تكون مصيريّة: هل ستواصل المتاحف لعب أدوارها الثقافيّة والمجتمعيّة أمام تحديات الوباء وركون الناس إلى عُزلتهم الاضطراريّة؟

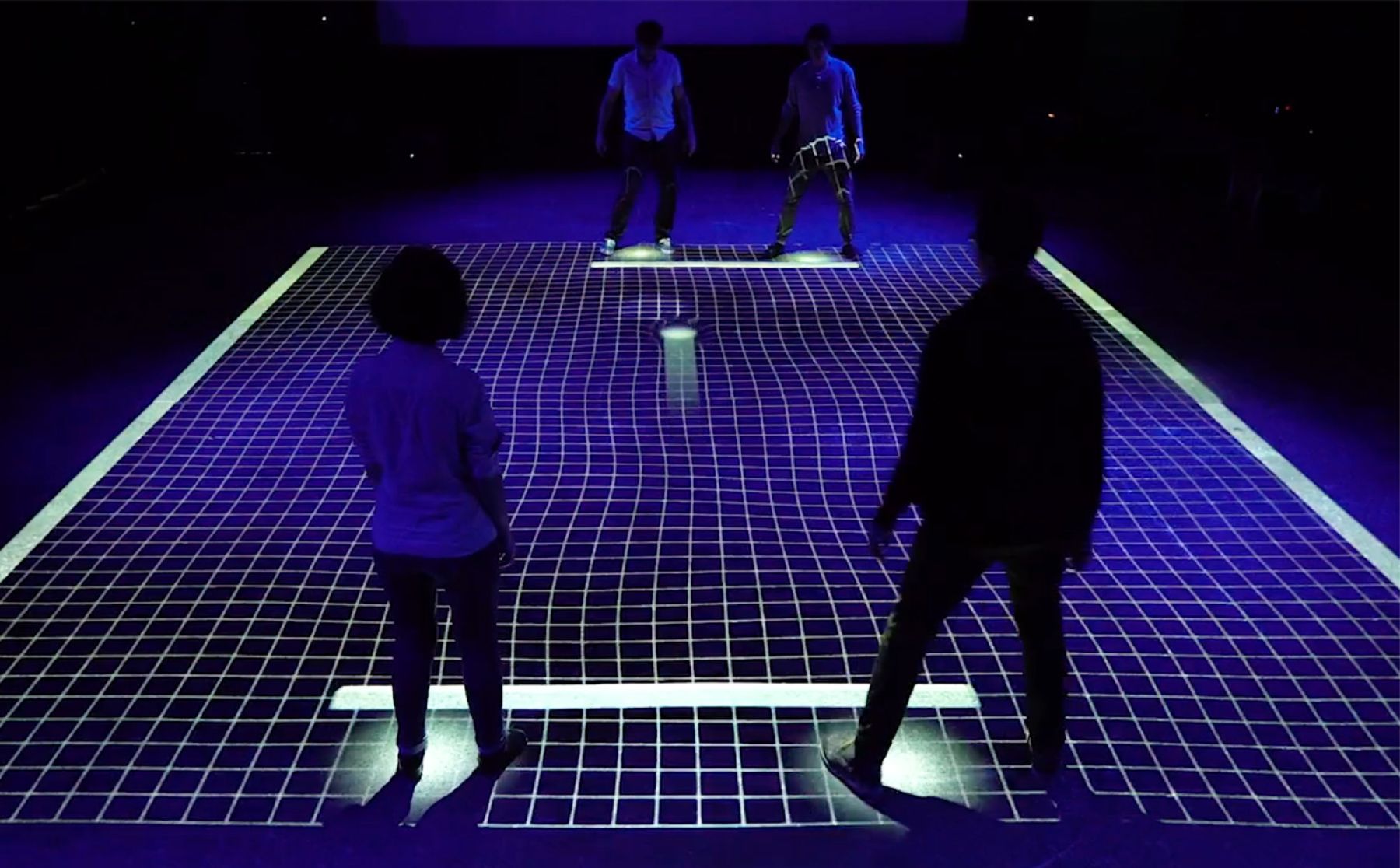

يضطلع المُتْحَف بمسؤوليّة تتجاوز كونه مجرد مؤسسة عادية يمكن أن يتسبب الحجر الصحيّ في إغلاق أبوابها. ولئن أُغلقت الأبواب الماديّة فإنّ أبوابًا أخرى تُفتح بفضل التكنولوجيات الحديثة، التي اختصرت المسافات، وأعادت للثقافة روادها. لقد نجحت مواقع الإنترنت، وصفحات التواصل الاجتماعيّ، وتطبيقات الهواتف الذكيّة، في تقديم تجارب استكشافيّة جديدة للمتاحف، من خلال جولات افتراضيّة بتقنية 360 درجة، وعرض الأعمال الفنيّة بالصور والفيديو والصوت، إلى جانب: ألعاب المحاكاة، والأسئلة، ومسابقات الكتابة، وتجارب رقميّة أخرى مختلفة. لن نكون مبالغين إذا تحدثنا عن إيجابيّات الجائحة بدلًا عن سلبيّاتها، فأهم تأثير لها على المتاحف لم يكن سوى زيادة مدى تأثيرها وتوسيع قاعدتها الجماهيريّة، التي انتقلت من حيّز جغرافيّ محدود في المكان والزمان، إلى فضاء الاتصالات الحديثة اللامحدود، حتى أصبح ممكنًا لأيّ مهتمٍّ بفنٍّ من الفنون أن "يتجوّل" بين أروقة معرض، أو مُتحف، يبعد عنه آلاف الأميال، وأن يمعن النظر في لوحاتها الفنيّة، وأن يدقّق في تفاصيل قد لا يجد الزائر على عين المكان مجالًا لرؤيتها.

وإذا كان المُتحف قلعةَ الثقافة الحصينة، فإن الفنان هو حامل رايتها، ولا شكّ أن للجائحة آثاراً مباشرة عليه، باعتباره في صدارة المواجهة مع تحدياتها وتداعياتها. ولقد استفاد الفنّانون بدورهم من الطفرة التكنولوجيّة في مجالات الاتصالات والمعلومات، وأصبح من الممكن اليوم أن نرى محاضراتٍ فنيّة تقدمها متاحف، ويؤثثها فنانون، ويرتادها جمهور، تفصل بينهم جميعًا دول وقارّات. الحضور في المحاضرات أو الاشتراك في ورشات العمل أو الاستلهام من الندوات الفنيّة وطاولات الحوار، كل هذا لم يعد يحتاج إلّا لاتّصالٍ بالشبكة العنكبوتيّة وجهاز كمبيوتر أو هاتف جوال. إن التعامل المباشر مع الفنان لهو امتياز يمسّ جوهر العطاء الفنيّ ذاته، ولقد أسهم فيروس "كورونا" في الدفع بهذا الامتياز نحو مزيد من العالميّة واللامحدوديّة، بل وفي إزالة الحواجز النفسيّة التي كانت تحول دون الفنان وجمهوره، اللذَين أصبحت المتاحف تجمع بينهما عبر ورشات العمل و"دردشات" الفيديو المباشرة.

ويبدو أن الجائحة والعزلة التي تبعتها قد جاءتا لتخرجا المتحف نهائيًّا من عباءة المؤسسة الرسميّة النخبويّة، ولتسُدَّا الفجوة التي طالما فصلت بين دوره الثقافيّ من ناحية، وعامة الناس - من غير المهتمين بالشأن الثقافيّ - من ناحية أخرى. ولنا في هذا الصدد وقفات مع مبادرات رقميّة ذات طابع تعليميّ وتثقيفيّ، قدمتها المتاحف بأساليب لا تنقصها الإثارة والترفيه، مِن: ألعاب الأسئلة، وألعاب المحاكاة، ومسابقات الكتابة في مواضيع فنيّة وتراثيّة، وصولًا إلى أنشطة الطبخ المرتبطة بتاريخ منطقة ما، أو متعلقة بعرض من العروض، والتي تقترحها بعض المتاحف على جمهورها في العزل الصحيّ، وتحقق عبرها المعادلة الصعبة بين جِديّة الموضوع وطرافة التقديم.

حتما كانت للوباء العالميّ تداعيات سلبيّة على كثير من أوجه حياتنا، ولاحت لنا من غباره مخاوف، تعلّقت بجوانبها الاجتماعيّة، والاقتصاديّة، والثقافيّة. ولكن يمكننا القول دون مبالغة: إن المتاحف قد صمدت في وجه العاصفة، وخرجت منها بوجه متجدّد، ويدين أكثر امتدادًا نحو جمهورٍ، ما انفك يتزايد، وما انفكّت الثقافة والفنون تأخذان في خريطة اهتماماته مناطق جديدةً كلَّ يوم.