القهوة وفنونها..

من حيز الفنجان إلى رحابة الألوان

مدَّ يده إلى فنجان صغير بجانبه، ارتشف منه قطرات من مشروب عطر الرائحة والمذاق، أعاد الفنجان إلى مكانه والتقط ريشته ومضى يخط مزيدا من الكلمات والسطور.. لطالما كانت هذه هي الصورة النمطية في مخيلاتنا لعملية الإبداع الفكري والأدبي والفني. إنها مزاوجة معقدة وبسيطة في نفس الوقت، بين ذلك المشروب البني الساحر، القهوة، من جهة، وبين الحبر أو الألوان الزيتية من جهة أخرى.

إن القهوة هي صنو الإبداع ورفيق دربه منذ العصور الأولى لاكتشافها وحتى أيامنا هذه. وقد كان اسمها دوما مرتبطا بالجدل والثورة على كل ما هو جامد. تقول الأسطورة أن أول ظهور لها في تاريخنا كان بسبب أغنام لاحظ راعيها أنها تتصرف بنشاط وخفة عندما تأكل من نبتة في الجوار، فكانت ملاحظته تلك دافعًا لاستكشاف هذه المادة الفريدة التي قُدّر لها أن تخرج من قمقمها هذا لتصنع عالمًا جديدًا لم تعد الأمور فيه كما كانت في السابق. وكأنما أرادت القهوة أن تصنع عالمًا يشبهها في كل شيء، إذ ارتبطت بدايات ظهورها بغليان مجتمعي وديني تواصل على نار هادئة قبل أن تستقر لها الأمور وتطفو على سطح التاريخ الإنساني واقعًا لا جدال فيه.

لعل هذه البداية الثورية كانت سببًا في ارتباط القهوة بعد ذلك بعملية الإبداع التي تعد في حد ذاتها ثورة على الواقع وإنتاجاً لشيء جديد على أنقاض الشيء المعتاد. وإن المتأمل في التراث العربي الأدبي وحتى الديني يجد أن القهوة كانت تُستعمل لشحذ الذهن وطرد النعاس والغفلة عن العقل، فكانت حاضرة في مجالس العلم والفكر وحتى التصوف، وتطورت مجالسها فاستقلت بذاتها وتحولت إلى دور للحكمة حاضنةٍ للفكر والأدب. وسرعان ما امتدت العدوى إلى أوروبا والأمريكتين لتأخذ ثقافة القهوة طابعها العالمي الذي يختزن من الثراء والتنوع الشيء الكثير.

لم تبقَ القهوة بمنأى عن الحياة الفكرية والثقافية كثيرًا، إذ سرعان ما أدت الكيمياء المتصاعدة بينهما إلى الاندماج والتفاعل المتبادل، حتى أصبحت حاضرة في أعمال الأدباء وعلى طاولاتهم. يكفيك التجول في قصائد الشعراء وفي الأمثال الشعبية شرقا وغربا لتستشعر عبق هذا الحضور. حتى المكان اكتسب طابعه وقيمته من هذا التزاوج الفريد، فمن مقاهي "الرشيد" و"البرازيلي" في دمشق إلى "الفيشاوي" والحرافيش" في القاهرة إلى مقهى "تحت السور" في تونس مرورا ببغداد وبيروت وغيرها من عواصم الأدب العربي، من هناك مر نجيب محفوظ والعقاد والماغوط والسيّاب والجواهري وغيرهم. وقد كان للأدب الغربي نصيب من هذا الحضور المعنوي والمكاني للقهوة، وبقيت إلى الآن مقاهٍ مثل "البروكوب" و"السلام" في باريس مطبوعة ببصمات فيكتور هوغو وفولتير وإميل زولا والآخرين.

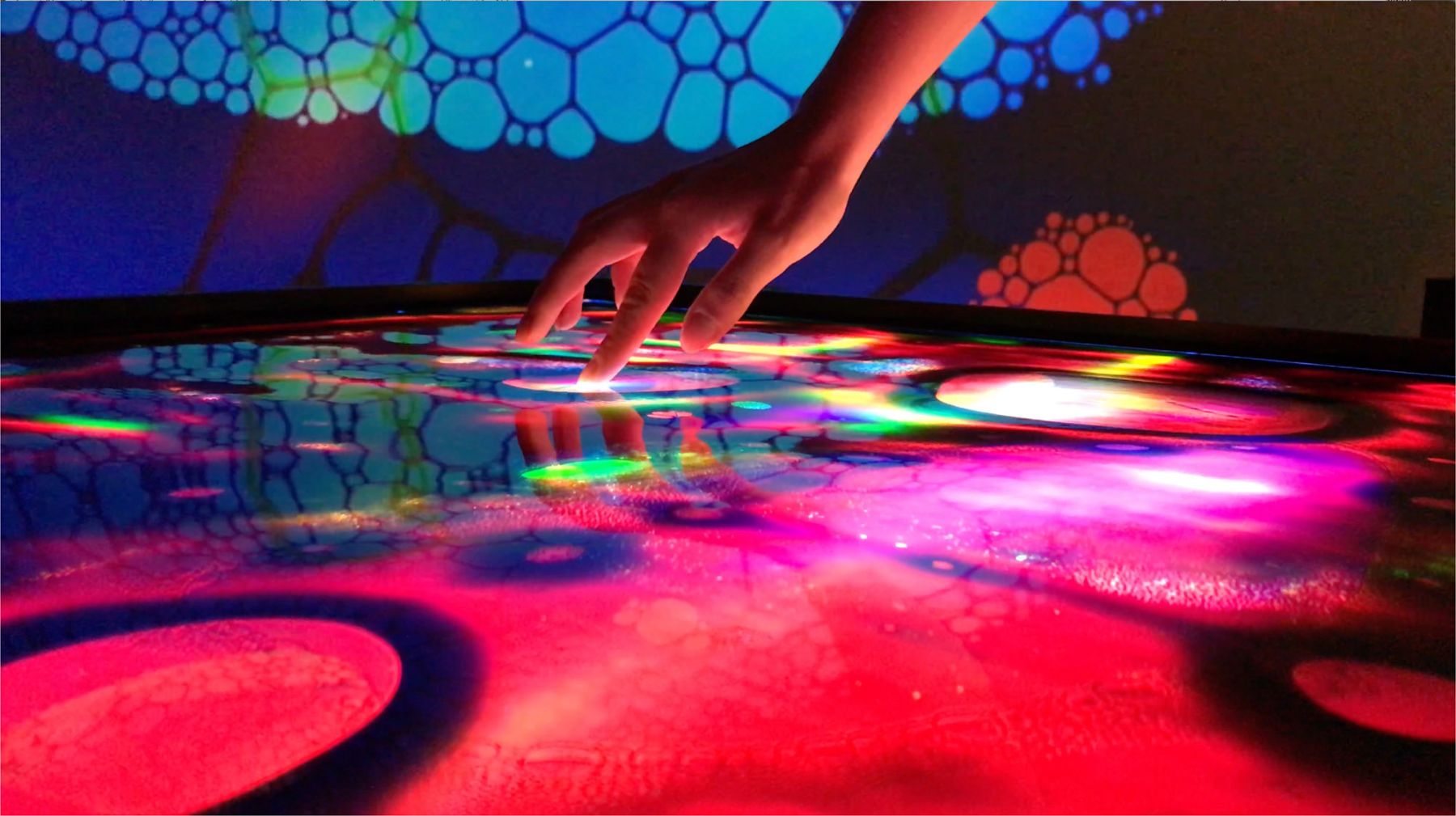

لا عجب، في ظل هذا التزاوج والاندماج بين القهوة والإبداع الأدبي والثقافي، أن يكون للفنون المعاصرة نصيب من كل هذا، وأن تبرز إلى النور أنماط فنية جديدة تتخذ القهوة محورًا وأداة ومساحة عمل. ويبدو أن الفنانين المعاصرين قد وجدوا فيها أخيرا أداة لكسر الجمود والانطلاق في عوالم إبداعية تبدو بلا حدود. فظهرت اليوم محاولات تبشر بمدارس فنية جديدة، تعتمد ظاهريا على القهوة كأداة بسيطة للخلق والابتكار، وتختزن في باطنها عوالم كاملة من ثراء المحتوى وتنوع الشكل وعمق المضمون. لطالما كان انسكاب القهوة، على سبيل المثال، مرادفًا للتبعثر والفوضى، وربما كان مرادفًا في بعض الثقافات الشعبية للفأل الحسن في أفضل الأحوال، ولكنه اليوم جزء من عملية إبداعية تبدأ به وتنتهي عبر لمسات فنية من أصابع عارية بتشَكُّلِ لوحات مكتنزة بالخيال والرؤى. ولطالما غفلنا عن الماهية الفنية لسائل القهوة لنفتح عيوننا اليوم على ما فيه من تدرج لوني وضوئي صنعا بتداخُلهما إطارًا فنيًا لأعقد اللوحات وأنفذِها إلى عمق المضمون. ولم تكتف القهوة بأن تكون أداة إبداعية في أيدي الفنانين وإنما قدمت نفسها لهم لوحة بيضاء، أو بالأحرى سمراء، فانطلقوا يمارسون على سطحها فن "اللاتيه" ويرسمون على رغوتها البكر لوحات فنية جديرة بالعرض في متاحف الفن وأروقته، لولا تلهف الشاربين لتلقُّفها وارتشافها بالطبع.

لكأنما ملّ العالم اليوم أحبارَه وألوانه الكلاسيكية ووقف في مفترق طرق يبحث عن وجهة جديدة، ولقد قدمت القهوة للفن العالمي هذا اللون الجديد المنشود الذي سيضخ الحياة في حاسة الإبتكار ويفتح آفاقًا إبداعية جديدة، تنتهي حيث اللانهاية، وتبدأ بفنجانين من القهوة لا واحدًا.. فنجانٌ للعمل، هو اللون والأداة، وفنجان للارتشاف، هو الطاقة والمحرك الأساسي لهذه الحكاية كلها.