منذ المحطات التاريخية الأولى للمجتمعات الإنسانية شعر الإنسان بالحاجة إلى التعامل مع الحياة بشكل أكثر إيجابية من مجرد الاكتفاء بمشاهدتها وهي تمضي، كان التطور الاجتماعي دافعًا للإنسان ليخلق وسيلة يستطيع من خلالها تجسيم ذاته ووضعها موضع التأمل وصولًا إلى النفاذ إلى أعماق مأساته.

إن المسرح فن نخبوي يتوجه في ظاهره إلى النخبة المثقفة في كل مجتمع، ولكنه يخاطب في باطنه نوازع النفس البشرية على اختلاف طبقاتها وانتماءاتها. فالإنسان هو الإنسان في كل زمان ومكان، بحاجة دائمة إلى مرآة يرى نفسه فيها، ويستكشف مناطق لطالما كانت محرمة عليه في لا وعيه. ولا يخلو الأمر من شيء من التخفي المتأصل في البشر. وفي الواقع؛ تلعب معنا خشبة المسرح لعبة المرآة فتعكس لنا دواخلنا وتتركنا نتطهر منها لا شعوريًا بشكل غير مباشر. ولعل أكثر ما صنع مكانة المسرح وتأثيره أنه يخاطب عقلنا الباطن وكأنه يقول: "اجلس بهدوء ودعني أتغلغل في ثنايا روحك وأهون عليك مأساتك وأستخرج من أعماقك دررًا لم تكن تعلم بوجودها".

لطالما كانت الحاجة إلى التعاطي مع المأساة هاجسًا لدى الإنسان ومحركًا له. ولن نبالغ إذا ما قلنا إن المأساة كلمة مرادفة للحياة نفسها. وإذا كانت احتياجات الإنسان في فرديّته غريزيةً بالأساس فإنه في اجتماعيته يعتبر أكثر ميلًا للتأمل والفهم. ولعل هذا ما جعل البوادر المبكرة للمسرح تنشأ في المجتمعات التي ظهرت فيها السمات الاجتماعية والفكرية الأولى، وخاصة المجتمع الإغريقي الذي كان أول مجتمع عرف الدراما وأنشأ منها مسرحه البكر.

اختلفت أشكال المسرح عبر تاريخه الطويل وتنوعت بين المسرح الترفيهي والتاريخي والديني والفلسفي وغير ذلك. ولكن كل هذه التيارات كانت تدور حول نوعين أساسيين هما المأساة والملهاة، إذ اختصت المأساة أو التراجيديا بالجانب النخبوي للمسرح وتخصصت في مناقشة التناقضات الإنسانية وصراعاتها الداخلية وحتمية التضحية، أما الملهاة أو الكوميديا فكانت أقرب إلى الجانب الاجتماعي وتخصصت في معالجة المواضيع اليومية بشكل فكاهي. كل هذه الأنماط المسرحية على اختلاف أغراضها كانت مجالًا خصبًا للإبداع والتأثير في المجتمع سواء بطريقة التشريح أو التربيت، إلا أن القرن العشرين حمل إلينا تغييرات جذرية واتجاهًا جديدًا في شكل النص المسرحي وطريقة تقديمه، ويمكن القول أن مسرحية "في انتظار غودو" لصامويل بيكيت قد شكلت أيقونة هذا الاتجاه الجديد في المسرح للحد الذي جعل النقاد يعتبرون هذه المسرحية أفضل مسرحية في القرن العشرين. فقد مثلت هذه الحقبة الزمنية خلاصة الثورات الفكرية التي غيرت وجه المجتمعات في القرون القليلة السابقة، وأفضت بنا إلى مسرح جديد يقوم على العبثية والسيريالية. وكان في نهوض المجتمعات الأوروبية من دمار الحروب المتعاقبة إحساس عميق صاحبَ تلك الحقبة وامتلأ بعبثية الإنسان وبفقدان القيمة في التقاليد السائدة. ولا غرابة أن انتشر المسرح العبثي في أوساط الأوروبيين والشباب منهم خاصة، إذ كان بسوداويته ونسقه القصير المتقطع وطابعه اللامعقول أقرب إلى التعبير عن واقعهم الذي طغت عليه الانعزالية والفردية والتفكك المجتمعي، ليطغى هذا اللون المسرحي على النص المسرحي التقليدي ذي العقدة والذروة والانفراج، وهكذا استكان الجمهور اليوم إلى هذا المسرح الجديد المغرق في العبثية. وما من تجسيد لمجتمعات اليوم المتفككة الغارقة في الفردية أفضل من ذلك الإطار السوداوي حيث تبدأ المسرحية وتنتهي في حيز زمني ومكاني واحد ضيق محدود. وحيث يبدأ الحوار ولا ينتهي إلا بقفلات غامضة مبتورة.

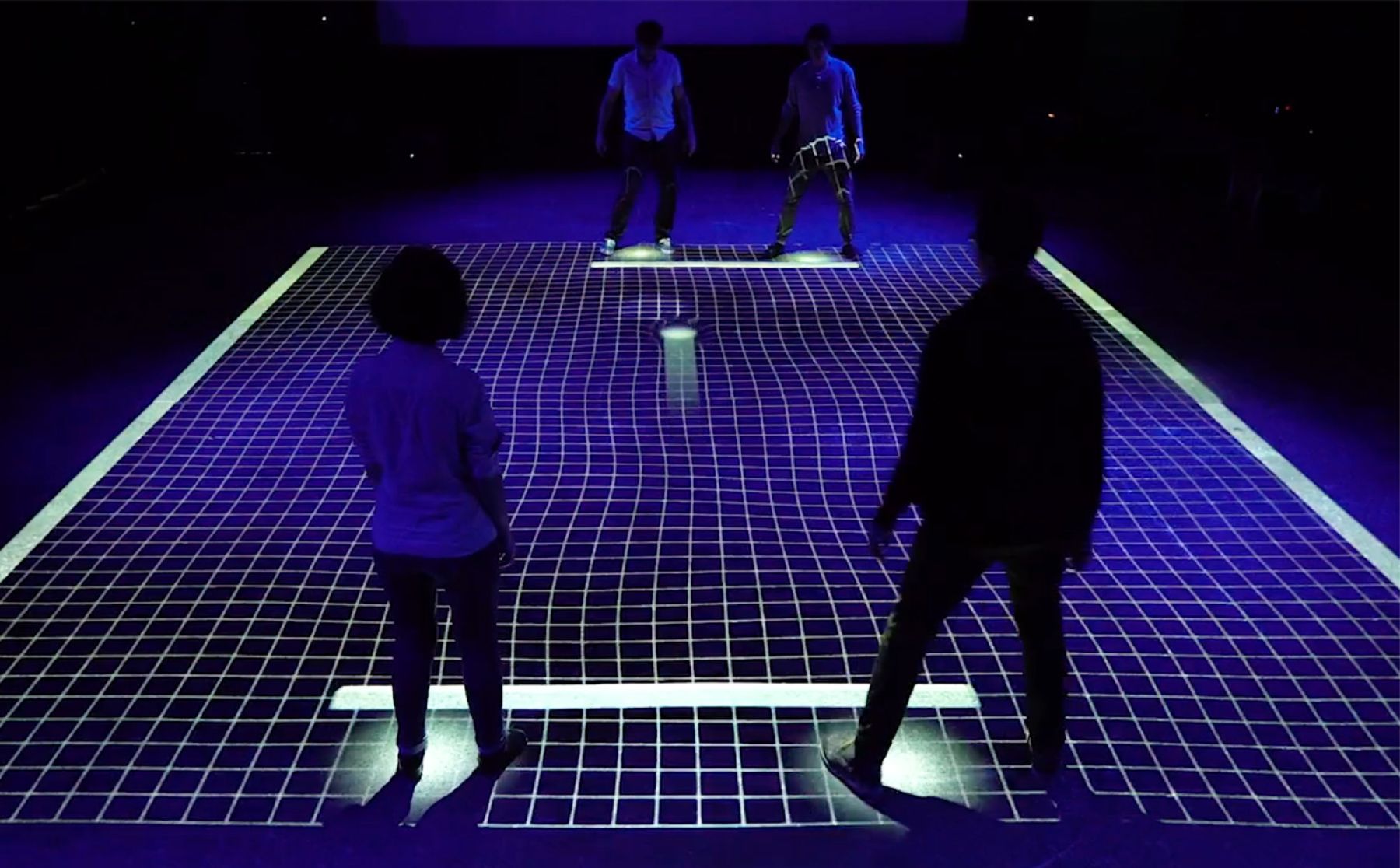

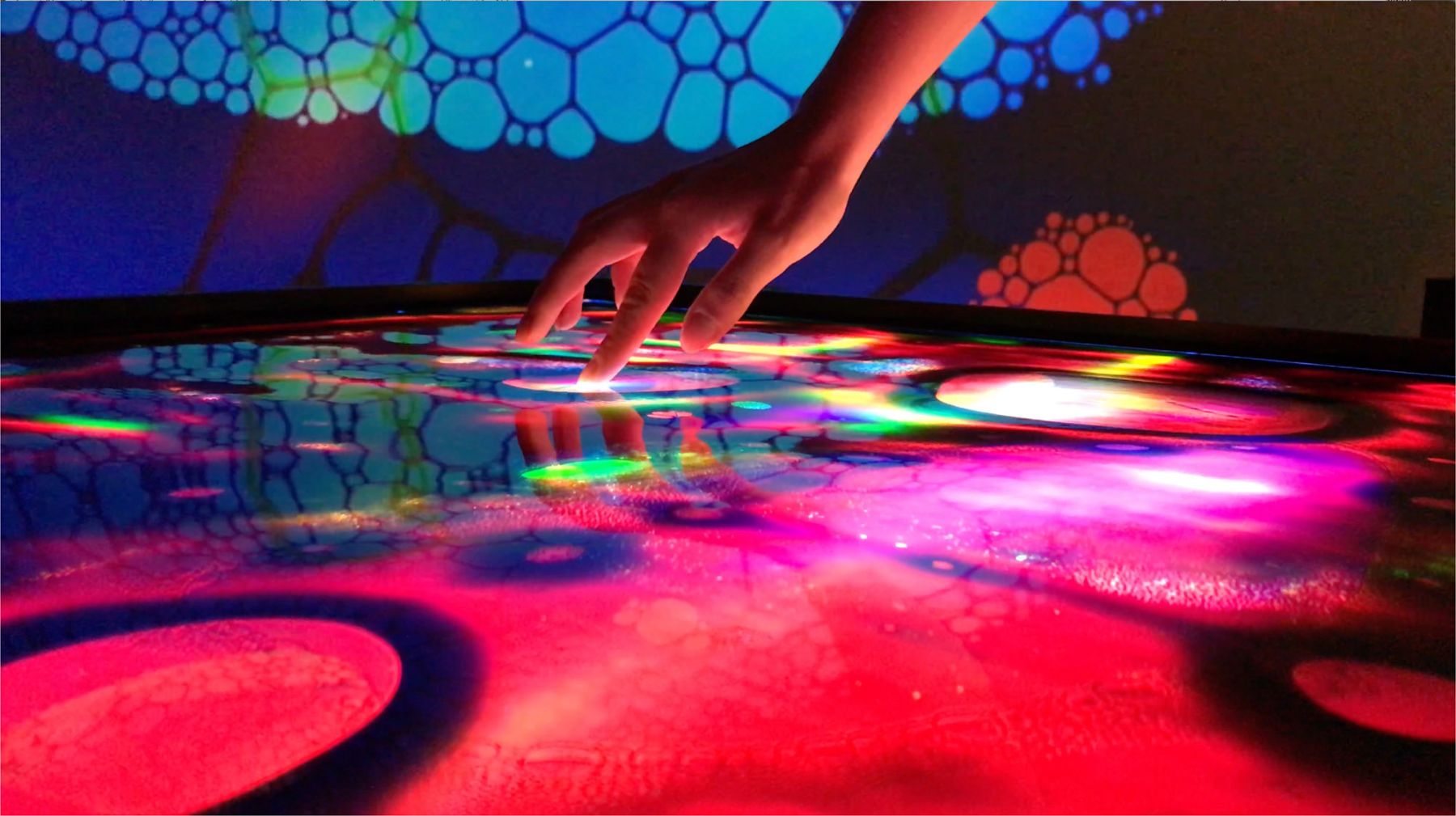

وسواء انكشفت ستارة المسرح عن أعمال فنية كلاسيكية أو حديثة، إلا أن المسرح يظل أحد الفنون الاستعراضية الأصيلة التي فرضت نفسها واقعا فنيًا وأدبيًا هو الأقدر على فهم مجتمعات اليوم والتعامل معها وتكوين رؤية تعكس الواقع وتعالجه مع كل تجدد مجتمعي، ولربما كشفت لنا الأيام عن وجه قادم جديد يعبر عن المسرح بأسلوب مختلف في المستقبل بما يعد به من تحولات في المجتمع وحياة الإنسان بصفة عامة، وبالتالي مسرحية جديدة تمضي قدمًا على درب اللامعقول نحو إنسان جديد وأشكال مسرحية واعدة.