قرقيعان، قريقعانة، قرقاعون، قريقشون، قرنقعوه، أو قرنقشوه، تختلف المسمّيات، وتبقى البهجة واحدة. فكلّ هذه الأسماء تشير إلى ذات الموروث الشعبيّ العتيق في المنطقة الشرقيّة وبقيّة دول الخليج، والذي يقام سنويًّا في منتصف رمضان احتفاءً بصيام الأطفال لنصف الشهر، وتشجيعًا لهم على إكماله. لكن الجديد في الأعوام الأخيرة هو أن القرقيعان لم يعد حصرًا بتلك المناطق وبهذا الأصل الدينيّ، فأثر البهجة التي يشيعها بدأ يلقي بظلاله على بقية المناطق، ويتجاوز الحدود، ويتخذ أشكالًا مختلفة، حتى أصبح اليوم مناسبة غنيّة عن التعريف في مختلف أرجاء الوطن العربيّ والإسلاميّ. وبينما أُهمِل الكثير من المهرجانات الشعبيّة والموروثات القديمة الأخرى؛ بتأثير العولمة وأساليب الحياة الحديثة، ظل القرقيعان يزداد حيوية ورسوخًا في الذاكرة الجمعيّة. كما أن احتفالاته تجاوزت عتبات البيوت لتصبح جزءًا من الفضاء العام في المطاعم والمقاهي والأسواق، وأهازيجه باتت فقرة محببة في عروض الفرق الشعبيّة الغنائيّة. فما هو السر؟ لماذا حظي هذا المهرجان بالذات بكل هذا القبول والانتشار؟ ما الذي يمنحه القدرة على أن يرسخ في الوجدان الشعبي ويتأقلم مع كلّ المتغيّرات والمستجدات؟

يقال إنّ مسمى القرقيعان أتى من كلمة “قَرْع”، والتي تشير إلى ضرب أو دقّ الأطفال للأبواب أثناء الاحتفال. وفي تفسير آخر يقال إنّه جاء من كلمة “قرقعة”، والتي تصدر من حركة الحلويات والمكسرات داخل السلال والأكياس التي تجمعها. وأيًّا كان الأصل من بين القولين، إلا أنّ كليهما يشتركان في صفة ذات دلالة معبّرة: وهي أنّهما يحيلان إلى حدثٍ صوتي، مما يؤكد الشعور بأنّ القرقيعان هو بدرجة كبيرة مهرجان للأسماع. فما بين قرع الأبواب، وقرقعة الحلويات والمكسرات، والأهزوجة الرئيسية التي يشدو بها الأطفال: “قرقيعان وقرقيعان .. بين قصيّر ورميضان”، وأهزوجة المنشد الذي يتجول وهو يقرع طبلته مردّدًا: "عطونا من مال الله .. سلّم لكم عبدالله"، يمتلئ الفضاء بسمفونيّة من الأصوات الطقسيّة المتمازجة، والتي تتغلغل في الذاكرة السمعيّة حتى تتوق لها الآذان بقيّة العام.

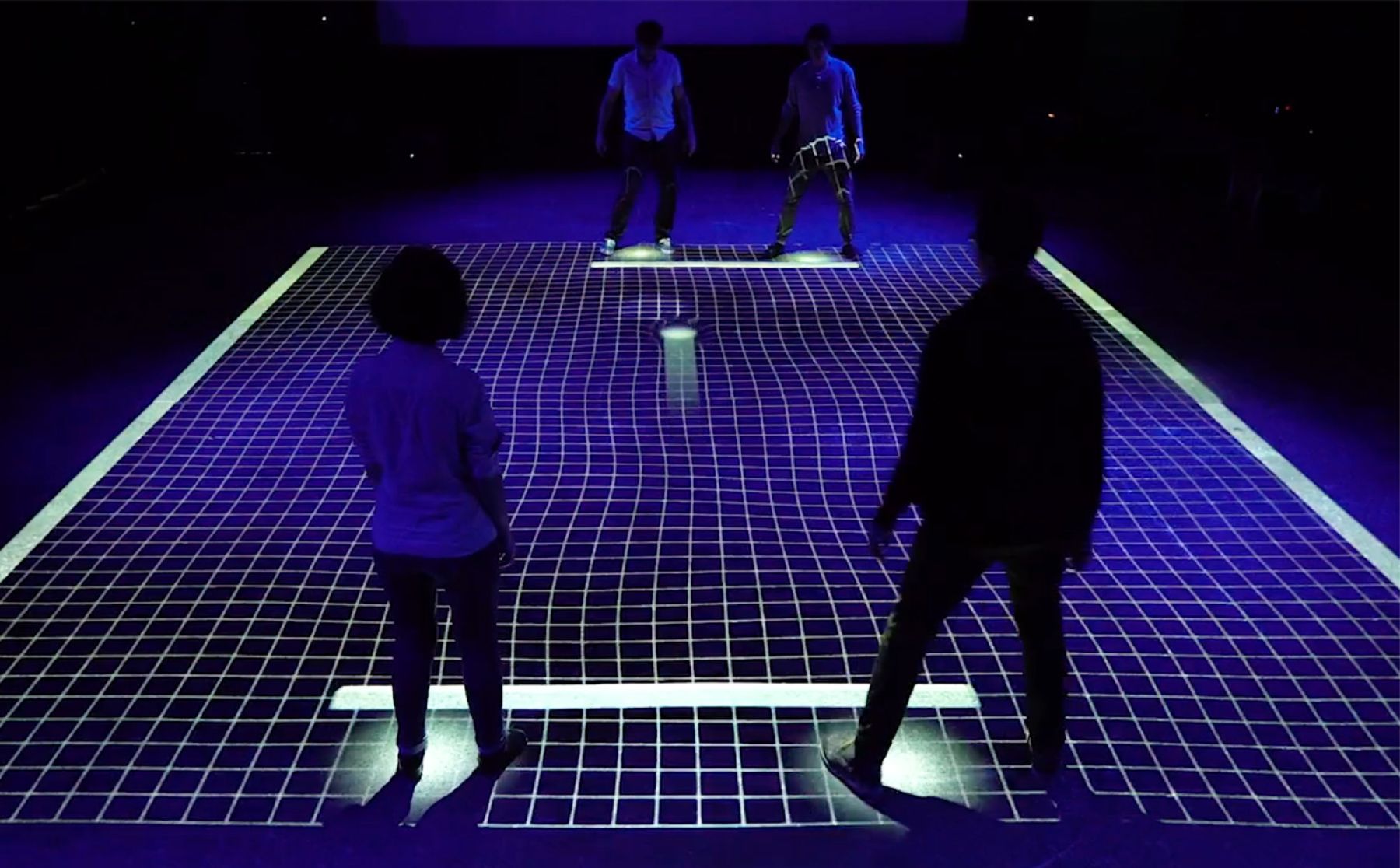

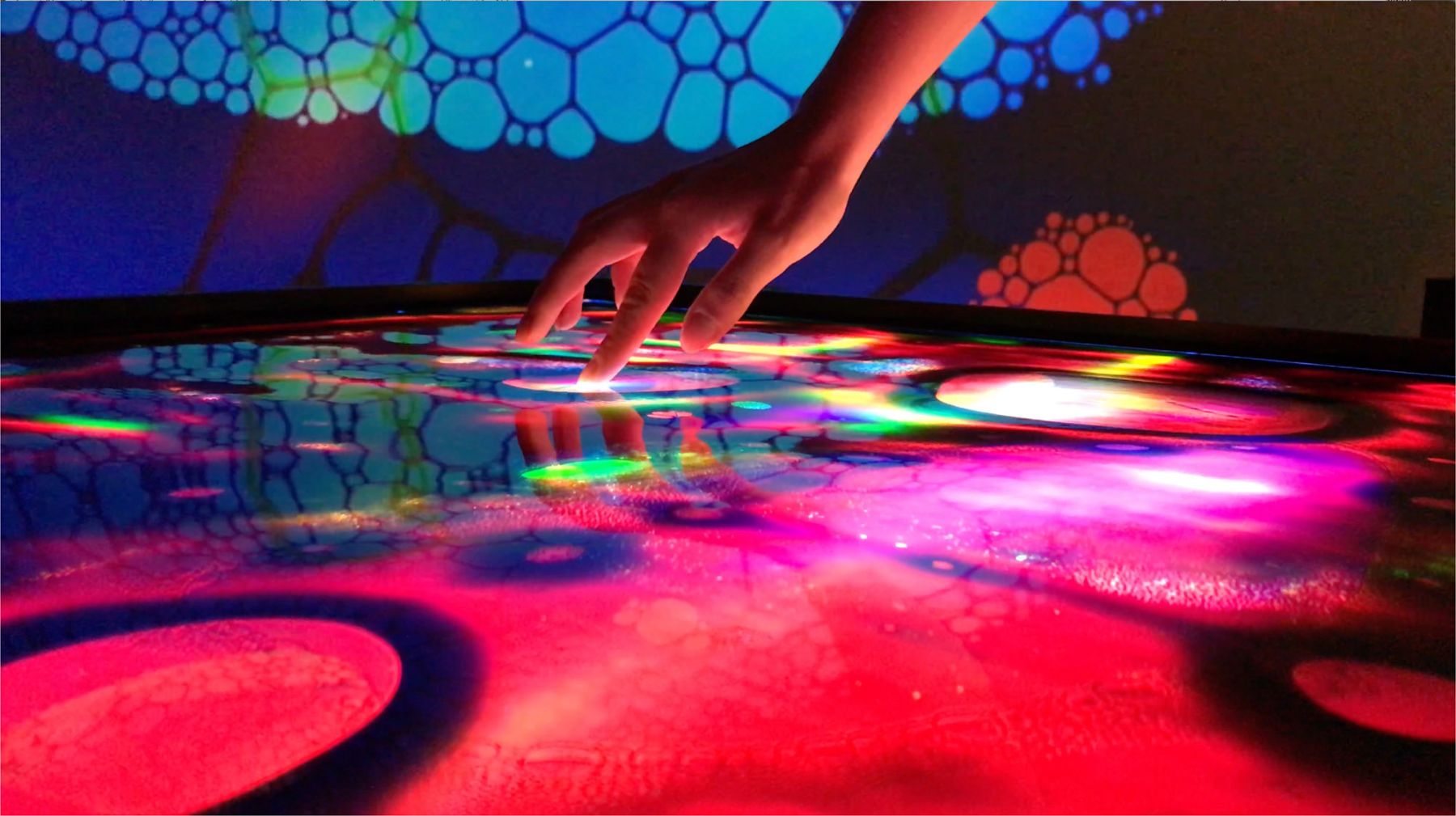

لكن القرقيعان ليس احتفالًا صوتيًّا فقط، بل هو أيضًا مهرجان للبصر. ولعلّ هذا سبب آخر في كونه يقام في ليالي اكتمال القمر، حين كان البدر يضيء دروب الأطفال بين البيوت في قديم الزمان. وخلال تلك الليالي الثلاث، يلبس الأولاد: الثوب، والسديري، والطاقيّة الشعبيّة، بينما ترتدي الفتيات: الجلابيات، والبخنق، والترتر الذي يُوضع على الرأس، وتتزين أكفّهنّ المخضبة بالحناء والأساور الذهبيّة، ويحمل الجميع أكياسًا قماشيّة وسلالًا من الخوص تترك أثرًا مميزًا في ذاكرة الأيدي. هكذا تدمِج أزياء القرقيعان وزيناته بين متعة البصر واللمس. وكما يتزين الناس بالأزياء، تتزين البيوت أيضًا: بالفوانيس، والمهفّات، والصناديق القديمة، ومنتجات الخوص الشعبية، والتي تشكّل بدورها امتدادًا لبهجات بصريّة ولمسيّة. وحين تُفتح الأبواب، يلتقط الأطفال الحلويات والمكسرات، وسط ضوع من روائح القهوة والبخور والأطعمة الشعبيّة، فلا تنتهي بهجة البصر واللمس إلا لتبدأ بهجة التذوق والشم.

ندرك مما سبق أن القرقيعان ليس مجرد موروث تقليديّ، بل هو طقس يمسّ كلّ الحواس ويوحّد بينها، فيخلُق ذاكرة حسيّة فريدة، نادرًا ما نختبرها بهذا الشكل الشامل. وهذا هو السر في كونه مهرجانًا مفضّلًا لدى كلّ الأجيال من جميع الأعمار، ونقطة وصل بين الماضي والحاضر لا ينضب معينها. ففي حين يختبر الأطفال في تلك الليالي المقمرة بهجات حسيّة جديدة لن تمحى من ذاكرتهم، يختبر الكبار أيضًا تلك الذكريات السعيدة من جديد عبر وقوفهم في الطرف الآخر الباذل للهدايا. ومثل كل الموروثات الشعبيّة الخالدة، التي تشغل حيّزًا ثابتًا في الذاكرة الجمعيّة، لا بدّ أن يكون القرقيعان أكثر من مجرد غذاء للحواس. فهو فوق كلّ شيء احتفال روحانيّ، يغذي قيم التآزر وحسن العشرة والكرم وحب البذل والامتنان. وبعد عامين من انقطاعه لظروف التباعد الاجتماعيّ واتباع الإجراءات الاحترازيّة، يعود هذا العام بحماسة أكثر ألقًا وتوقًا، بعد أن أدركنا ما افتقدناه في انقطاعه: بهجة كاملة تجمع بين الذاتيّ والاجتماعيّ، الحسيّ والروحانيّ، والطفولة والحنين.